© Ivette Durán Calderón*

La fisonomía de Simón Bolívar es el producto de una

compilación de datos e investigaciones digitalmente recreada por un francés

radicado en España, Philippe Froesch, quien se basó en el retrato realizado el

año 1825 por el pintor peruano José Gil de Castro, inspirador de la primera

fotografía digital del Libertador realizada a su vez, por el venezolano Omar

Cruz el año 2005.

Las mil caras del Libertador Simón Bolívar retratadas,

inventadas, copiadas y hasta caricaturizadas o en variadas iconografías, nos han

permitido conocerlo hasta con los ojos azules, catire (hijo de blanco y

mulata), de cabello liso, sin patillas, con larga cabellera recogida al estilo

cola de caballo, con y sin bigote, aunque está comprobado históricamente que

Bolívar usó bigote durante casi toda su vida adulta. Coinciden los expertos en

reconocer que el clásico cuadro del

artista peruano Gil de Castro es una de las referencias más fidedignas, de hecho,

habrías sido realizado en 1825 justamente cuando Bolívar se cortó el bigote

definitivamente en la ciudad de Potosí (Bolivia), luego de ascender a la cima

del majestuoso Cerro Rico, predisponiéndose a asistir al baile celebrado en su

honor la noche del 28 de octubre (Fiesta de San Simón) de aquel año.

El mes de mayo de 2010 sale a la luz la noticia del dibujo

digital del rostro de Simón Bolívar creado por el artista plástico venezolano

Omar Cruz, trabajo realizado en su ordenador o computadora, e hizo una especie

de foto. Declaró a los medios de comunicación que analizó más de mil fotos,

realizó investigaciones varias para sacar de cada una de ellas los rasgos más

semejantes a las descripciones físicas que se han hecho de Bolívar, ayudado de

novedosos programas de diseño gráfico. Su principal “imagen de inspiración” fue

el retrato basado en el rostro del Libertador que plasmó el pintor peruano José

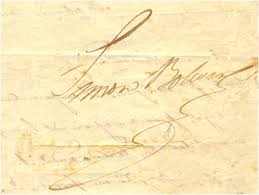

Gil de Castro, el mismo Simón Bolívar, satisfecho con ese trabajo diría al

General Sir Robert Wilson: “Me tomo la libertad de dirigir a Ud. un retrato mío

hecho en Lima con la más grande exactitud y semejanza”.

El mes de mayo de 2010 sale a la luz la noticia del dibujo

digital del rostro de Simón Bolívar creado por el artista plástico venezolano

Omar Cruz, trabajo realizado en su ordenador o computadora, e hizo una especie

de foto. Declaró a los medios de comunicación que analizó más de mil fotos,

realizó investigaciones varias para sacar de cada una de ellas los rasgos más

semejantes a las descripciones físicas que se han hecho de Bolívar, ayudado de

novedosos programas de diseño gráfico. Su principal “imagen de inspiración” fue

el retrato basado en el rostro del Libertador que plasmó el pintor peruano José

Gil de Castro, el mismo Simón Bolívar, satisfecho con ese trabajo diría al

General Sir Robert Wilson: “Me tomo la libertad de dirigir a Ud. un retrato mío

hecho en Lima con la más grande exactitud y semejanza”.

José Gil de Castro fue reconocido como uno de los retratistas

más importantes de la época, ya que frente a su caballete posaron además de

Bolívar, diferentes próceres y personalidades. Conocido como “el mulato Gil de

Castro” (1785-1841), fue considerado artista de transición entre la Colonia y

la República.

José Gil de Castro fue reconocido como uno de los retratistas

más importantes de la época, ya que frente a su caballete posaron además de

Bolívar, diferentes próceres y personalidades. Conocido como “el mulato Gil de

Castro” (1785-1841), fue considerado artista de transición entre la Colonia y

la República.

De las estatuas, a los bustos, al retrato, a la fotografía, al

ordenador, al escáner digital y al paleoarte, los pasos fueron cortos, todos

coadyuvando a la investigación forense primero, e histórica después. Esos

trabajos realizados por artistas contemporáneos, ¿pueden ofrecer credibilidad?

La humanidad siempre ha estado expuesta al criterio de los artistas, a la

idealización detractora o devota.

Afortunadamente en los tiempos que corren y desde hace varias

décadas, parecidos respaldados por un acto de fe, ahora pueden ser respaldados

por avanzadas técnicas científicas dedicadas a la recreación y/o reconstrucción

facial. Pese a la buena voluntad, las dificultades para dichas recreaciones o

reconstrucciones son más administrativas que técnicas, pues se hace dificultoso

obtener los permisos legales para

exhumar los restos mortales.

Ese sentimiento, hasta cierto punto morboso, por conocer el

aspecto real de las personas fallecidas no es novedoso. Uno de los primeros

intentos que se conoce públicamente corresponde al año 1881, cuando Küpfer y

Friedrich Bessel-Hagen realizaron la recreación del rostro del filósofo Immanuel

Kant. Posteriormente, el médico forense, Wilhelm His, en 1895, intentó reconstruir

el rostro del compositor Johann Sebastián Bach. De otras reconstrucciones

faciales de famosos, tomamos como ejemplo el caso de Jean-François

Champollion, egiptólogo francés. Cuando

expuso públicamente el retrato que le hizo el artista Léon Cogniet

puntualizaron que el mínimo parecido con

la realidad era pura coincidencia. La historia nos demuestra que aún hoy toda

referencia a Champollion es ilustrada con el retrato del citado artista. Y es

que la reconstrucción permite descubrir aspectos inimaginables, como el famoso

juanete, el pelo teñido y el maquillaje post mortum de "Blanca

d'Anjou" (Siglo XIII). En el caso del Rey Pedro III de Aragón (1276 -

1285), a partir del TAC del cráneo realizado para el Museù d'Historia del Gobierno

de Catalunya (España), la investigación química determinó que aunque el monarca

era calvo, se verificó "en los restos de pelos de la barba del rey, la

presencia de Apigenina Genisteina, un producto procedente de la retama y

utilizado históricamente para teñir de rubio los cabellos". Siguiendo con

los ejemplos tenemos a Nicolás Copérnico, quien no solamente ya tiene un

rostro, pues el estudio del ADN de dos cabellos y un diente ha permitido a unos

investigadores polacos y suecos confirmar que los restos encontrados en

Polonia, datan de (1473-1543). Otro

ejemplo es el caso del rostro de Tutankamón, los expertos están divididos con

respecto a la forma original que tenía la nariz y las orejas del joven

gobernante egipcio.

El deseo insatisfecho de conocer el rostro de ilustres

personalidades, se produce porque no siempre se cuenta con los cadáveres

momificados o los restos óseos.

Destacamos que la Antropología Forense es la aplicación de la

ciencia de la Antropología Física o Antropología Biológica al proceso legal,

los especialistas aplican normas técnicas científicas desarrolladas en la

Antropología Física para la identificación de restos óseos y/o de cadáveres en

distintos estadios de conservación, con alteraciones por factores de índole

natural, accidental o intencional, asistencia para la localización y

recuperación de restos humanos e identificación de sujetos vivos.

Sin embargo, el caso que nos ocupa es de los restos óseos del

prócer venezolano Simón Bolívar, por ello resulta muy interesante la versión de

la antropóloga española Amàlia Valls Martínez, del Laboratorio de

Paleopatología y Paleoantropología del Museo de Arqueología de Cataluña

(España), quien señala que “en sus

inicios, la reconstrucción facial escultórica se realizaba sin ningún tipo de

parámetros científicos, se limitaba a colocar sobre el cráneo materiales

dúctiles, como la arcilla, con los que se modelaban los supuestos rasgos del

individuo. No fue hasta mediados del siglo XX cuando se iniciaron los primeros

estudios científicos sobre el grosor del tejido blando facial y la

determinación de correspondencias entre estructuras óseas y éstos”.

Una vez recreados los

rasgos faciales, entran en juego la parte artística y los medios de los que se

disponga, debido a que el resultado final puede ser muy distinto en función del

tipo de reconstrucción que se realice: realista, escultórica o virtual.

El francés Philippe

Froesch (1964) Licenciado en Belles Artes/Comunicación audiovisual, escultor y

animador 3D, radicado en Barcelona (España), afirma que la reconstrucción del

Libertador se acerca en un 90% al real. Defiende y respalda su trabajo.

Froesch es colaborador externo del GROB (Grup de Recerca en

Osteobiografia) de la UAB desde 2010. Se dedica, entre otras cosas, a trabajar

con equipos científicos forenses, biólogos, paleopatólogos e historiadores, en

la reconstrucción facial de personas fallecidas, en la creación de animaciones

o imágenes orientadas a la comunicación visual científica o en la creación de

esculturas físicas, de hecho, actualmente se encuentra trabajando en el rostro

de Descartes. A juzgar por sus herramientas, Philippe Froesch, es un artista de

nueva era, del puro siglo XXI, utiliza computadores, programas y algoritmos que

le permiten reconstruir rostros y darles forma pasmosamente real a partir de

los huesos. A esta especialidad, también se le conoce como “arte forense” o

“paleoarte” y a eso se dedica en su estudio VisualForensic, donde recreó o reconstruyó

el rostro de Simón Bolívar desvelado el 24 de julio de 2012 por el gobierno

venezolano. En una especial entrevista concedida al periódico colombiano “El

Tiempo” asegura que le rostro que obtuvo de Bolívar es exacto al del

Libertador.

Reproducimos fragmentos de la citada entrevista:

El Tiempo.- ¿Cómo fue

su aproximación al personaje de Simón Bolívar, antes de reconstruir su rostro?

Philippe Froesch.- Cada

reconstrucción facial conlleva un trabajo previo de documentación sobre el

personaje. Leí algunos textos históricos y descriptivos de su trayectoria.

Intenté conocer el personaje por sus acciones y quedé sorprendido de sus

hazañas.

E.T. ¿Cómo describiría

los rasgos de Bolívar?

P.F. Su rostro fue

compuesto con base en una mezcla mestiza que calcularon los antropólogos. Creo

que acertamos en esa visión. El cuadro del pintor peruano Gil de Castro nos

presenta un rostro imposible anatómicamente, pero aceptado tal como es desde

que se pintó. Se trata de un rostro compuesto, los ejes de los ojos, nariz y

boca no son coherentes, pero con el paso de los siglos se aceptaron como

verídicos. De ahí surge un conflicto con la reconstrucción que se basa en los

huesos reales del Libertador.

Nosotros hicimos una

reconstrucción; Gil de Castro, una interpretación. Con todo el respeto para el

pintor y su tarea complicada. Lo digo porque yo pinto retratos y sé lo

complicado que es no equivocarse en las proporciones. Nuestros ojos nos engañan

fácilmente. Pero los restos óseos no dejan margen al error.

E.T. ¿Trató usted de

plasmar alguna personalidad en el rostro?

P.F. Intenté reflejar

una cierta seguridad y firmeza en su mirada. Esas cuestiones son subjetivas,

tienen que ver con la percepción de un rostro que podemos tener cuando lo vemos

por primera vez y las percepciones son frágiles, un pequeño desplazamiento del

párpado sobre el iris del ojo puede ser causante de otra expresividad.

La reconstrucción de

Bolívar en 3D es la representación de un momento dado. Hubiéramos podido

recrear su rostro con bigotes, barba de una semana. Bolívar es múltiple, igual

que cada uno de nosotros, no solo tuvo el aspecto que le dimos en las imágenes

oficiales.

E.T. ¿Cuánto tiempo le

tomó la reconstrucción facial de Bolívar?

P.F. Trabajamos de

manera discontinua, varios meses, dejando madurar el proyecto y compaginando

con otras producciones. El aspecto del cabello, por ejemplo, fue uno de los

puntos más lentos en determinarse, no por su color sino por su largo, volumen,

acabado. Cambios de software nos permitieron ir más allá en la

representación con el fin de obtener unas imágenes 3D fotorealísticas. Todo

este trabajo conllevó semanas de dedicación y esfuerzo.

E.T. ¿Qué “software”

utilizó?

P.F. Primero importamos

los datos de la tomografía (que hizo la doctora Maribel Yoris, radióloga

forense) en un software de 3D que se llama Cinema 4D y que nos

permitió posicionar los marcadores de tejidos blandos en los puntos craneales

precisos.

Después utilizamos un

programa llamado Zbrush que nos permitió posicionar las piezas dentales con la

doctora Sonia Viso, odontóloga forense, y esculpir los músculos y la piel

sintética bajo supervisión de la doctora Lourdes Pérez, antropóloga forense, y

la doctora Yanuacelis Cruz, anatomopatóloga forense.

Las imágenes finales se

hicieron en Cinema 4D y VRAYforC4D. Es el protocolo clásico que empleamos en

VisualForensic.

E.T. ¿Quedó satisfecho

con este proyecto? ¿Qué porcentaje de exactitud le daría usted a esta creación

con respecto al rostro real de Bolívar?

P.F. Trabajamos con

mucha precisión. Estimo que nos acercamos a un 90 por ciento de veracidad. El

10 por ciento restante tiene que ver con el color exacto de los ojos o de los

detalles de pigmentación de la piel, la cantidad de arrugas o patas de gallo,

pequeños detalles que no modifican su aspecto general.

P.F. Trabajamos con

mucha precisión. Estimo que nos acercamos a un 90 por ciento de veracidad. El

10 por ciento restante tiene que ver con el color exacto de los ojos o de los

detalles de pigmentación de la piel, la cantidad de arrugas o patas de gallo,

pequeños detalles que no modifican su aspecto general.

La arquitectura y

estructura del rostro no deja lugar a dudas: intervenimos directamente sobre el

cráneo. Los huesos hablaron y nos guiaron hasta la meta. Un punto que levantó

críticas fue la nariz. Gil de Castro la representó mucho más larga y afilada.

Cuando la calculamos,

empleamos ecuaciones de regresión establecidas y verificadas por la unidad

contraterrorismo del FBI y la Universidad de Manchester. Son las mejores

ecuaciones en la actualidad y están basadas en puntos craneométricos precisos.

No dejaron espacio para

la invención. Las matemáticas son estrictas. Este punto nos aclara quizás sobre

la dificultad de Gil de Castro de representar las superficies y volúmenes de

manera exacta.

En cuanto a la calidad

final de la reconstrucción estoy más que satisfecho. Estos últimos días vi unos

rumores que circularon por Internet acusando al equipo de plagio de una imagen

de 1986. Es ridículo y patético. En 1986 con los medios informáticos de la

época no se hubiera ni podido calcular un cabello de Bolívar.

Nosotros trabajamos con

estaciones de trabajo informáticas muy potentes, entre ellas un Mac de 12 cores

y 24GB de RAM.

E.T. De las

reconstrucciones que ha efectuado, ¿fue esta una de las más difíciles?

P.F. Fue difícil

acostumbrarme al ritmo de la colaboración en un primer momento. Soy francés de

origen alemán, lo que supone trabajar rápidamente y con un calendario muy

rígido. En cuanto a la reconstrucción, empleamos el protocolo de siempre,

supuso más precisión en los acabados porque las imágenes iban a ser impresas en

tamaños gigantescos.

E.T. ¿Cuál es el costo

aproximado de hacer una reconstrucción como esta?

P.F. En lo que respecta

al costo dejaré a discreción del gobierno venezolano revelarlo, si lo desea. Es

un costo muy razonable dado la importancia del personaje y el trabajo

realizado. Lo único que le puedo confirmar es que se negoció la entrega de la

base de datos 3D con el fin de que pueda quedar custodiada por el Estado de

Venezuela.

Por su parte, la antropóloga forense venezolana Lourdes Pérez

explicó que "Para hacer la reconstrucción facial se realizó un análisis

antropológico del rostro de El Libertador, sustentado en parámetros ontogénicos

generales y particulares, basados en la revisión de las características

morfológicas presentes en los huesos de la cara".

Asimismo, explicó que la imagen fue lograda con técnica

craneométrica que dejó al margen "errores subjetivos", especificó que

fue usada una tomografía axial computarizada realizada al cráneo de Bolívar,

enfatizó que para la disposición de tejidos blandos se usaron tablas nacionales

e internacionales adecuadas al contexto étnico poblacional de Venezuela.

A su vez, la también venezolana Dra. Yanuacelis Cruz, Jefa de

la División de Anatomía Patológica Forense de la Coordinación Nacional de

Ciencias Forenses de Venezuela y encargada del estudio, fue quien presentó

oficialmente el informe en el Palacio Miraflores en Caracas. En dicho informe

precisó que la investigación estudió la presencia de un hongo llamado

“histoplasmosis” que produce síntomas parecidos a los de la tuberculosis, el

cual arrojó que Bolívar presentaba “vesículas en la piel, poliuria, anuria y

disuria, es decir, dolor para orinar, orina con sangre, orina con frecuencia y

poca cantidad de líquido, hasta llegar a una insuficiencia renal”. “Los

estudios histológicos y radiológicos demostraron que el Libertador presentaba

un estado anímico bastante agudo, estando deprimido en el avance de su

enfermedad”.

Una parte importante del estudio, fue la determinación de la

causa de muerte de Simón Bolívar, se practicó un estudio genético de tipo TCR

que determinó que El Libertador no murió de tuberculosis, ni de sífilis.

En este orden, y gracias a estudios detallados de cada uno de

los tejidos óseos de los restos mortales, se encontró que el causante de la

muerte fue “una infección respiratoria de tipo crónico combinada con los altos

niveles de arsénico que contenían las medicinas de la época y debido a la frecuencia

con la que recibió, dicho tratamiento en sus últimos días”.

Cabe destacar, según la versión de Cruz, que Bolívar habría

recibido veneno de cantárea (cantárida) "era el tratamiento que había para

la época (para esa dolencia)" que a la larga y junto a las complicaciones

de la enfermedad le causaron un edema cerebral que ocasionó su fallecimiento.

Recordemos que un equipo de medio centenar de forenses exhumó

los restos de Simón Bolívar el 16 de julio de 2010 (1783-1830) con el fin de

determinar si correspondían a los del héroe independentista y también para

determinar las causas de su muerte, que en su día establecieron que fue una

tuberculosis. El primer aspecto fue confirmado, debido a que el 30 de agosto de

2010 se exhumaron los cuerpos de María

Antonia y Juana Bolívar, hermanas del Libertador, para comparar su ADN.

Pese a los denodados esfuerzos, no se ha podido verificar de

manera precisa la causa de su muerte, por lo que el presidente venezolano Hugo Chávez

insiste en que Bolívar fue envenenado.

Durante una entrevista a Venezolana de Televisión, la

odontóloga forense venezolana Sonia Viso afirmó que julio de 2010 resultó el

momento correcto para iniciar esas acciones, pues existían dudas razonables

acerca de la autenticidad de los restos. Además, al abrir el sarcófago pudo

apreciarse que los restos de El Libertador no se conservaban de la manera más

digna, explicó la científica, quien señaló que se encontraban en una urna de

plomo - dañino para la toma de ADN- extremadamente pequeña.

Los pasos de la reconstrucción facial fueron:

1. Reconstrucción y Digitalización Tridimensional del Cráneo.

2. Establecimiento de la Profundidad de los Grosores del tejido Blando. 3.

Modelado de la musculatura facial por medio de gráficos computarizados

tridimensional. 4. Asignación de los detalles del rostro como son el tono de

piel, color de ojos, forma, color del cabello, cejas, pilosidad facial, arrugas

faciales y sombreado para dar una apariencia natural, y el deterioro sufrido

por los últimos meses de su enfermedad, todo lo cual dará forma gráfica a los

informes científicos forenses.

Una reconstrucción facial requiere que cada una de las

especialidades científicas (radiología forense, medicina forense, odontología

forense, antropología forense y antomopatología forense) participe en la

elaboración del rostro, y se debe contar con:

a) La data y base de datos que alimenta las imágenes del

T.A.C. (Tomografía realizada).

b) Imágenes "DICOM". Con una definición de 0,6mm.

c) Los algoritmos del desgaste óseo producto de las

enfermedades, los cuales son aportados por el análisis.

d) Los parámetros ontogénicos y diámetros de la región

facial, dado del estudio Antropológico.

e) Facetas de desgaste, las alturas del esmalte, Prominencia

de los caninos, mordida en oclusión céntrica.

La descripción del procedimiento para hacer la Reconstrucción

Facial no se basa en ningún automatismo informático, en el Laboratorio de

Visual Forensic, en Barcelona, España, se posicionaron las imágenes obtenidas

de la tomografía.

Los tejidos blandos y marcadores de espesores se añaden

manualmente dentro de un software 3D de marca alemana (Maxon) que se llama

"Cinema4d".

Es un software generalista 3D que no está especializado en

reconstrucción facial pero que permite alcanzar un nivel de acabado muy

realista permitiendo así respetar la imagen de la persona cuyo rostro se quiere

reconstruir.

Los detalles de acabado son esculpidos a mano dentro de otro

software llamado "Zbrush" y que permite manejar las topografías

creadas como si fuesen "arcilla digital". Todo este trabajo se apoya

en tablas de espesores de tejidos blandos que corresponden a un segmento de población

(edad/origen étnico/dieta determinada). Es muy importante que las tablas estén

hechas a partir de sujetos vivos, para que no se alteren los volúmenes de

fluidos corporales. Todos esos elementos se añaden sobre la base de datos de la

tomografía TAc.

En el caso de Bolívar, se tomaron fotos a hombres

venezolanos, de entre 40 y 45 años, y se enviaron como referencia.

Posteriormente se enviaron también fotografías de hombres venezolanos de esas

edades pero que padecieran afecciones respiratorias. Para recrear el uniforme,

se tomaron fotografías de las prendas que El Libertador usara en vida, como

ser: detalles del cuello y esquemas de los bordados con hilos de oro, botones,

ribetes, costuras, telas originales y charreteras

originales. Como referencia para el cabello, se utilizaron los retratos

pintados en vida de El Libertador por el citado artista peruano, José Gil de

Castro.

Las controvertidas opiniones y apreciaciones de

investigadores e historiadores ya han surgido y no faltarán en el devenir del

tiempo, tal es el caso de la acertada observación realizada por Alfredo Fermín

en el periódico venezolano El Carabobeño, quien nos recuerda que el año 1983 en

ocasión de celebrarse el bicentenario

del nacimiento de Bolívar, tanto la Presidencia de la República, el

Consejo Nacional de la Cultura, como el

Museo de Bellas Artes presentaron en la Galería de Arte Nacional una exposición

de los retratos del Libertador, hechos por artistas que tuvieron la oportunidad

de conocerlo.

Este singular acontecimiento, fue publicitado por un

artístico afiche, diseñado por Waleska Belisario y Sigfrido Chacón, el cual muestra

retratos del Libertador en diferentes poses, épocas y estilos, los cuales nos

permiten comprobar que en ninguno de ellos Bolívar aparece con nariz mestiza

como se le ha presentado en la controversial imagen, encargada por el

presidente Hugo Chávez, y dada a conocer el 24 de julio de 2012.

Describiendo el afiche, se puede observar que el retrato más

antiguo que se conoce de Bolívar, es el primero de esta serie, una miniatura

realizada en Madrid entre 1799 y 1802. La segunda miniatura es de autor anónimo

pintada en París en 1805, ambas de sus tiempos mozos. La tercera fue realizada,

al parecer en 1812 en Cartagena. La cuarta imagen, también con bigote y casaca,

fue realizada en Haití en 1816.

Describiendo el afiche, se puede observar que el retrato más

antiguo que se conoce de Bolívar, es el primero de esta serie, una miniatura

realizada en Madrid entre 1799 y 1802. La segunda miniatura es de autor anónimo

pintada en París en 1805, ambas de sus tiempos mozos. La tercera fue realizada,

al parecer en 1812 en Cartagena. La cuarta imagen, también con bigote y casaca,

fue realizada en Haití en 1816.

Después de su triunfo en la batalla de Boyacá, fue pintado

por los artistas Pedro José Figueroa, colombiano, y por José Gil de Castro,

peruano, éste último lo hizo, con toda certeza, cuando Bolívar se quitó el

bigote de manera definitiva, en la reciente República de Bolivia.

Continúa Fermín diciendo que esta obra gustó tanto que El

Libertador encargó varias copias, una de ellas la envió a su hermana María

Antonia, quien la colocó en lugar de honor en su casa de Caracas hasta que lo

adquirió Antonio Guzmán Blanco, hoy se encontraría en el Salón Elíptico de la

Asamblea Nacional en Venezuela, otra copia estaría en el Museo Nacional de

Antropología, Arqueología e Historia del Perú. El dibujo de perfil fue

realizado en 1828 por el médico y pintor Francois Roulin, considerado por

Alfredo Boulton como “el arquetipo iconográfico de Bolívar”.

Continuando con la serie de retratos, se aprecia otro realizado al carboncillo por José María

Espinosa, quien lo representó con sombrero. El último de la serie fue realizado

en 1830 por el mencionado artista. La crítica especializada señala que “los

escasos rasgos trazados con vigor y rapidez reflejan, con vivísimo realismo, el

fatigado semblante del Libertador durante los últimos meses de su vida. Este es

el retrato más dramático hecho a Bolívar”.

Sea como fuere, no importa el rostro, sino el legado.

*Ivette Durán Calderón es abogada boliviana, escritora e investigadora

histórico social, bolivarianóloga por vocación. Radica en España y es autora

entre otros, de los libros “Bolívar, entre la pluma y la espada”, “Simón

Bolívar y su perfil poético”, “Simón

Bolívar en Potosí”, “Simón Bolívar quiere descansar en paz” y “Bolívar, un gran

relacionista humano”

Describiendo el afiche, se puede observar que el retrato más

antiguo que se conoce de Bolívar, es el primero de esta serie, una miniatura

realizada en Madrid entre 1799 y 1802. La segunda miniatura es de autor anónimo

pintada en París en 1805, ambas de sus tiempos mozos. La tercera fue realizada,

al parecer en 1812 en Cartagena. La cuarta imagen, también con bigote y casaca,

fue realizada en Haití en 1816.

Describiendo el afiche, se puede observar que el retrato más

antiguo que se conoce de Bolívar, es el primero de esta serie, una miniatura

realizada en Madrid entre 1799 y 1802. La segunda miniatura es de autor anónimo

pintada en París en 1805, ambas de sus tiempos mozos. La tercera fue realizada,

al parecer en 1812 en Cartagena. La cuarta imagen, también con bigote y casaca,

fue realizada en Haití en 1816.